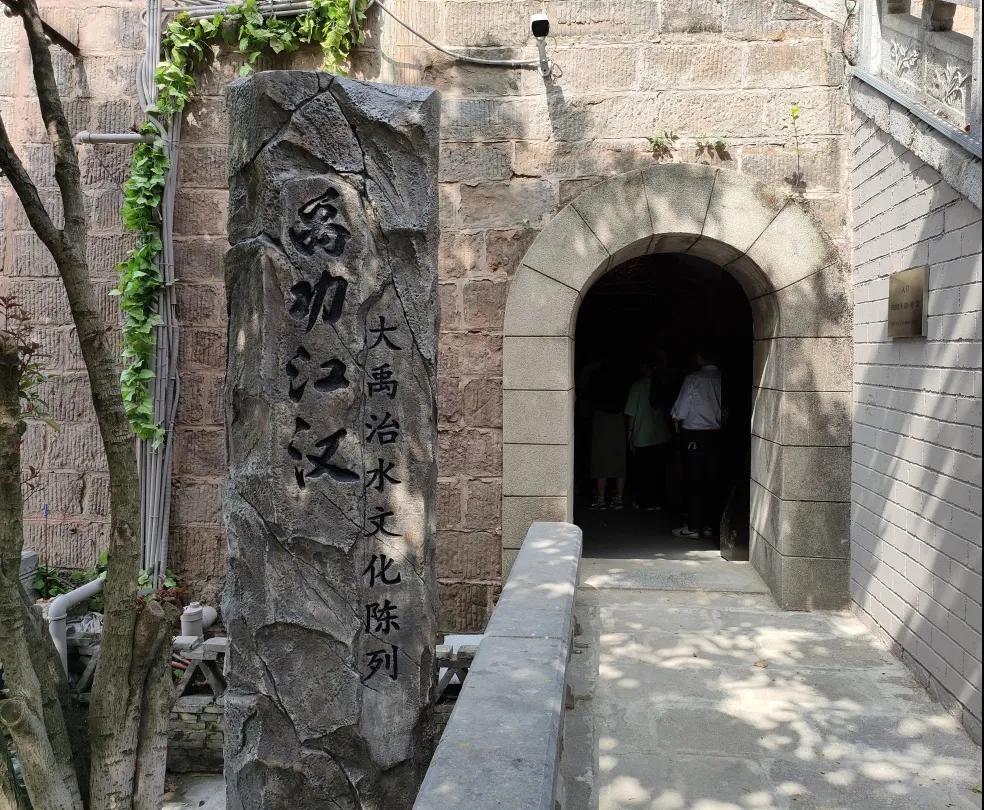

晴川閣大禹文化博物館

將于“五·一”前推出

《禹功·江漢——武漢大禹治水文化陳列》

該展是湖北首次以非遺項目作為題材

舉辦的博物館基本陳列展覽

從上古講到當代

四大亮點多為博物館首創(chuàng)

該陳列共分四個部分,分別是“洪水茫茫”“江城禹跡”“滄桑千年”“盛世安瀾”,,所反映的內容時間跨度從上古時期直至當代,梳理武漢地域治水脈絡和治水文化,追溯城市精神源頭,,展示英雄武漢人民的治水風采,,讓觀眾在認知中國治水文化的同時,勾起對武漢抗洪防汛的記憶,,激發(fā)對這座英雄之城的熱愛,。

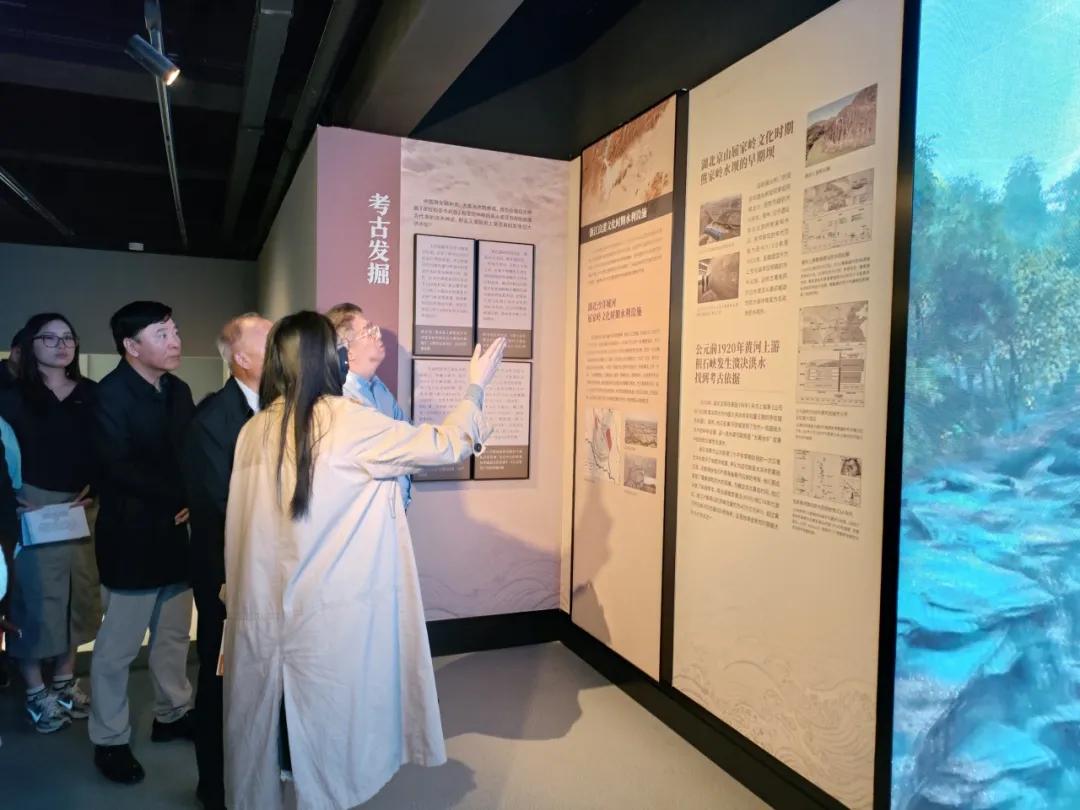

除了采用傳統(tǒng)博物館展覽中的文物、歷史照片,、場景復原等方式外,,該展還有多個新看點。

看點一:武漢大禹治水傳說于2021年被列為全國第五批非物質文化遺產(chǎn)代表性項目,,該展是湖北首次以非遺項目作為歷史題材舉辦的博物館基本陳列展覽,。

看點二:該展采用一塊面積約20平方米的曲面屏播放裸眼3D動畫片的方式展示上古時期洪水泛濫及惡劣的環(huán)境,場景震撼,,讓觀眾感受到洪水的無情,、古人生存的艱難。據(jù)悉,,這是目前湖北省內博物館展陳中所采用的面積最大的曲面裸眼3D。

看點三:該展廳面積約550平方米,,卻能做到一鍵開展,,一鍵閉館,采用的是目前國內最先進的聲光電中控系統(tǒng),,這在湖北省內博物館尚屬首次,。

看點四:展覽專門制作了一尊紫銅大禹塑像,也是目前湖北省內博物館藏最大的一尊,。

作為基本陳列長期展出

填補大禹文化展陳相關空白

4月15日,,展覽陳列成果專家論證會在晴川閣大禹文化博物館舉行,不同領域的專家從各個角度積極建言獻策,。

湖北省社會科學院原副院長,、著名楚學專家劉玉堂稱,湖北是長江干流徑流里程最長的省份,,且漢江的中游和下游都在湖北地區(qū),。對于湖北而言,治水一直是個重要問題,。這次展覽將歷史與現(xiàn)實結合,,總結了歷史上治水的經(jīng)驗,為當今乃至未來的水利治理提供有益借鑒,。

武漢市發(fā)改委原巡視員,、武漢大禹治水傳說省級代表性傳承人程濤平稱,弘揚大禹治水文化可以提升我們的民族精神,展現(xiàn)中華人民千古流傳的自強品格,。2005年他主持建設大禹神話園的時候,,就感覺缺少一個系統(tǒng)介紹,缺少大禹治水和之后中國人民歷代治水的歷史陳列,。“現(xiàn)在這個展覽彌補了相關缺憾,,填上了最后一塊拼圖。”

晴川閣大禹文化博物館館長劉國斌稱,,“以非遺的歷史題材做成大型展覽,,這在我們省是創(chuàng)新之舉。”在文物缺乏的情況下,,為了更好地展示展覽主題,,館方征集了新石器時代的歷史文物,對能證明大禹治水的青銅器進行了復制,,力圖全面地再現(xiàn)相關歷史,。展陳方面,借助3D裸眼大屏,、頗具氣勢的大禹塑像,、再現(xiàn)江漢平原水域狀況的沙盤等,精心呈現(xiàn)了一場文化大餐,,以期滿足廣大群眾對高水平展覽的觀展需求,。

據(jù)悉,結合地理文化,、歷史傳說,、文獻記載等,晴川閣大禹文化博物館為專題研究大禹文化,、大禹治水的博物館,。此展覽預計于“五·一”前推出,并將作為該館基本陳列長期展出,,填補了相關空白,。

五一期間,廣大觀眾,、游客來武漢晴川閣,,除了觀兩江匯流、游遺址遺存,,看大禹治水木偶劇,,還可參觀此展,來一場武漢大禹文化的深度游,。